WAS WIR WISSEN

DER IPCC

Die Wissenschaft im Dienste des Klimas

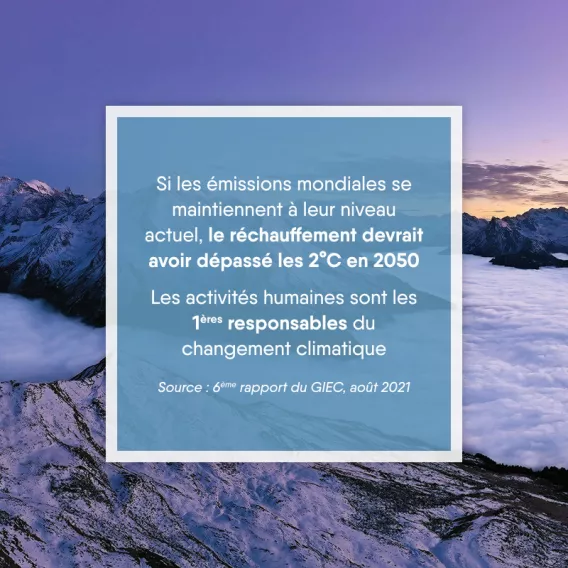

Seit über 30 Jahren bewertet das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) den Wissensstand über die Entwicklung des Klimas, seine Ursachen und seine Auswirkungen. Er zeigt auch Möglichkeiten auf, das Ausmaß der Erwärmung und die Schwere ihrer Auswirkungen zu begrenzen und sich an die zu erwartenden Veränderungen anzupassen. Die IPCC-Berichte liefern regelmäßig eine Bestandsaufnahme des neuesten Wissensstandes und stehen nun im Mittelpunkt der internationalen Klimaverhandlungen. Diese Produktion ist auch grundlegend, um Entscheidungsträger und die Zivilgesellschaft zu warnen.

DIE NATIONALE KOHLENSTOFFARME STRATEGIE

Unser Kompass für eine kohlenstoffarme Wirtschaft

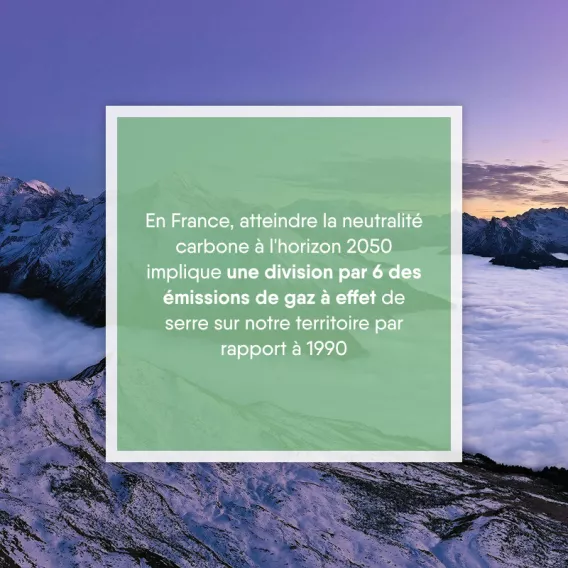

Die Nationale Kohlenstoffarme Strategie (SNBC) ist Frankreichs Fahrplan für den Kampf gegen den Klimawandel. Sie zielt darauf ab, bis 2050 CO2-neutral zu werden und den CO2-Fußabdruck des Konsums der Franzosen zu verringern. Sie gibt Leitlinien vor, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen, zirkulären und nachhaltigen Wirtschaft in allen Wirtschaftssektoren umzusetzen. Sie definiert einen Pfad zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050 und legt kurz- bis mittelfristige Ziele fest: die Kohlenstoffbudgets.

BIOLOGISCHE VIELFALT

Das Wesen unserer Gebiete

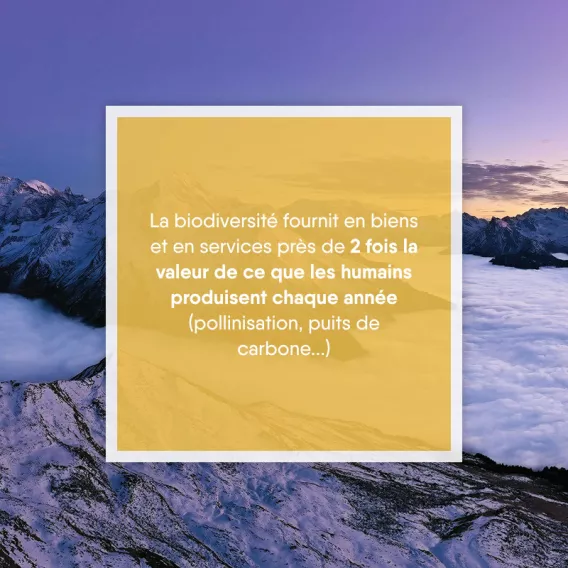

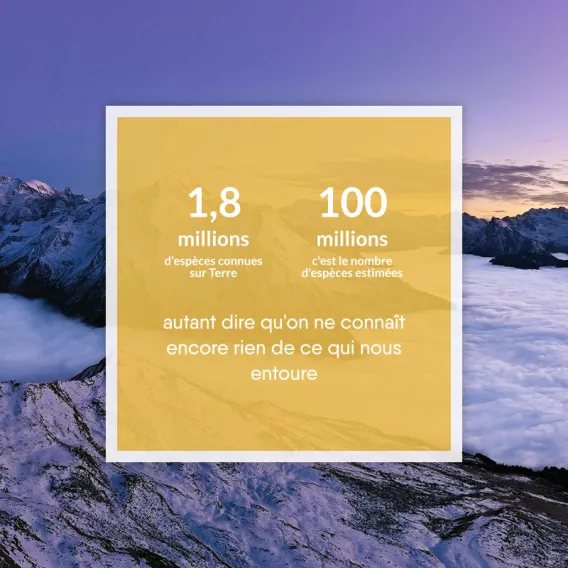

Der derzeitige Klimawandel verändert die Wechselwirkungen zwischen den Arten und ihren Lebensräumen in den Ökosystemen. Bei einer globalen Erwärmung von 2 bis 3 °C prognostizieren Experten daher für 20 bis 30 % der Tier- und Pflanzenarten ein erhöhtes Risiko des Aussterbens. Im Gesetz zur Rückgewinnung der biologischen Vielfalt, der Natur und der Landschaften wurde das Ziel verankert, den Nettoverlust an biologischer Vielfalt auf null zu reduzieren. Der Biodiversitätsplan zielt auf die Umsetzung dieses Ziels ab und soll die Maßnahmen Frankreichs zur Erhaltung der Biodiversität verstärken und zum ersten Mal Hebel mobilisieren, um die Biodiversität wiederherzustellen, wenn sie geschädigt ist.

NULL NETTO-ARTIFIZIALISIERUNG

Der Pfad der Bodennutzung

Der 2018 im Biodiversitätsplan verankerte und im August 2021 im Klima- und Resilienzgesetz verankerte Ansatz besteht darin, die Zersiedelung so weit wie möglich zu reduzieren und bis 2030 eine Halbierung des Verbrauchs an natürlichen, landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen und längerfristig, d. h. bis 2050, eine Netto-Artifizialisierung von Null zu erreichen. Ein Fahrplan der Regierung, der derzeit ausgearbeitet wird, soll einen Zeitplan und einen Pfad zur Erreichung dieses Ziels festlegen. Dann soll 2024 eine nationale Beobachtungsstelle Gestalt annehmen, um diese Entwicklungen zu verfolgen.

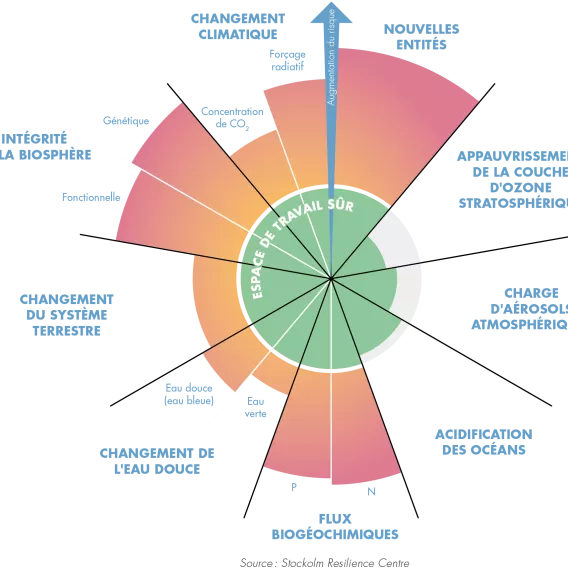

PLANETARISCHE GRENZEN

Die planetaren Grenzen

Das Konzept der planetaren Grenzen wurde 2009 von einer internationalen Gruppe von 26 Forschern mit dem Ziel definiert, das "System Erde" besser zu verstehen. Es bietet eine umfassende, bereichsübergreifende Sicht auf die planetaren Risiken, da es die Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Bereichen nachvollziehen kann.

Es gibt 9 planetare Grenzen: Klimawandel, Erosion der Artenvielfalt, Störung der biogeochemischen Kreisläufe von Stickstoff und Phosphor, Landnutzungsänderungen, Versauerung der Ozeane, globaler Wasserverbrauch, Abbau des stratosphärischen Ozons, Zunahme von Aerosolen in der Atmosphäre, Einführung neuer Entitäten in die Biosphäre.

Die planetaren Grenzen stellen eine Schwelle dar, an der die Bewohnbarkeit der Erde durch den Menschen in Frage gestellt werden könnte. Das Überschreiten jeder Grenze erhöht das Risiko einer irreversiblen Destabilisierung der planetaren Umwelt mit großen Auswirkungen auf die Lebewesen. Derzeit werden sechs planetare Grenzen überschritten .

Das Pariser Abkommen: Ziel: 2 Tonnen CO2-Äquivalent.

Das Pariser Abkommen ist ein internationaler, rechtsverbindlicher Vertrag, der einen Wendepunkt im Kampf gegen die globale Erwärmung darstellt. Es wurde von 196 Parteien auf der COP21 in Paris am 12. Dezember 2015 angenommen und trat am 4. November 2016 in Kraft. Er setzte ein Ziel: den Temperaturanstieg bis 2100 auf unter 2 Grad zu begrenzen.

Um dies zu erreichen, müssen wir unsere Treibhausgasemissionen reduzieren , um bis 2050 CO2-neutral zu werden. Dies bedeutet insbesondere, dass die Emissionen bis 2050 auf 2 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr und Einwohner gesenkt werden sollen (VS 10 t heute).

Wie sieht es in den Bergen aus?

Die Berge bleiben von der globalen Erwärmung nicht verschont. Die Auswirkungen scheinen im Übrigen sichtbarer zu sein als anderswo : Gletscherschmelze, weniger Schnee in niedrigen und mittleren Höhenlagen, Störung der Artenvielfalt, Auftauen des Permafrostbodens und Felsstürze.

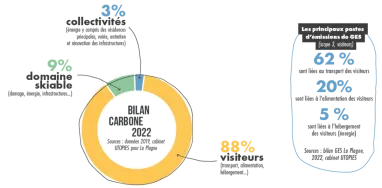

Was die Auswirkungen der Kohlenstoffemissionen betrifft, so sind Bergregionen aufgrund der Reisen von Besuchern sowie der Beheizung von Wohnungen in höheren Lagen besonders betroffen. Laut der von der Firma UTOPIES erstellten Kohlenstoffbilanz für La Plagne im Jahr 2022 entfallen 88 % der Treibhausgasemissionen des Reiseziels auf den Transport, die Ernährung und die Unterbringung der Besucher (erste Schätzungen).

Hintergrundinformationen:

Es werden Studien zur Massenbilanz von Gletschern durchgeführt: Unterschied zwischen akkumuliertem und geschmolzenem Schnee (Akkumulation VS Ablation). Laut ONERC* im Jahr 2023, im Durchschnitt und in 20 Jahren (zwischen 2002 und 2021): Die fünf beobachteten Gletscher (Ossoue, Gebroulaz, Argentière, Saint Sorlin, Mer de Glace) haben -25 Meter Wasseräquivalent verloren.

*Nationale Beobachtungsstelle für die Auswirkungen der globalen Erwärmung.

Folgen:

Das Schmelzen der Gletscher wirkt sich über den Albedoeffekt auf das Klima selbst aus: die Fähigkeit einer Oberfläche, je nach Farbe die Sonnenstrahlen in den Weltraum zu reflektieren. Durch das Schmelzen des Eises werden die Oberflächen der Erde freigelegt, die dann die Sonnenstrahlen absorbieren und somit eine Beschleunigung der globalen Erwärmung bewirken. Laut Météo France erwärmen sich die Berge doppelt so schnell wie der Rest des Landes (2°C im 20. Jahrhundert für die Alpen und Pyrenäen VS 1,4°C für den Rest des Landes).

Darüber hinaus hat das Schmelzen der Gletscher zwar keine signifikanten Auswirkungen auf den Anstieg des Meeresspiegels (im Gegensatz zum Schmelzen der Polkappen in der Antarktis oder in Grönland), wohl aber auf die Süßwasserressourcen. Tatsächlich führt das Schmelzen der Gletscher dazu, dass die Süßwasserspeicherkapazität unserer Gebiete abnimmt. Das Wasser wird abfließen, abfließen und nicht mehr gespeichert werden (und z. B. im Sommer "freigesetzt" werden). Das Schmelzen der Gletscher kann auch andere Folgen haben: Bildung von Gletscherseen und Überschwemmungsgefahr, Freisetzung von Treibhausgasen durch das Schmelzen des Permafrostbodens...